Vereinfachen, nicht erschweren

Kritikerinnen und Kritiker von Tierversuchen behaupten, man könne alle biomedizinischen Forschungsfragen – selbst solche zur Funktion des Gehirns oder des Immunsystems – mit alternativen Methoden am Computer oder in der Zellkulturschale untersuchen. Dies ist auch die Haltung der Initiantinnen und Initianten der aktuellen Tierversuchsverbots-Initiative. Doch diese Behauptung ist falsch. Unser Körper ist zu komplex.

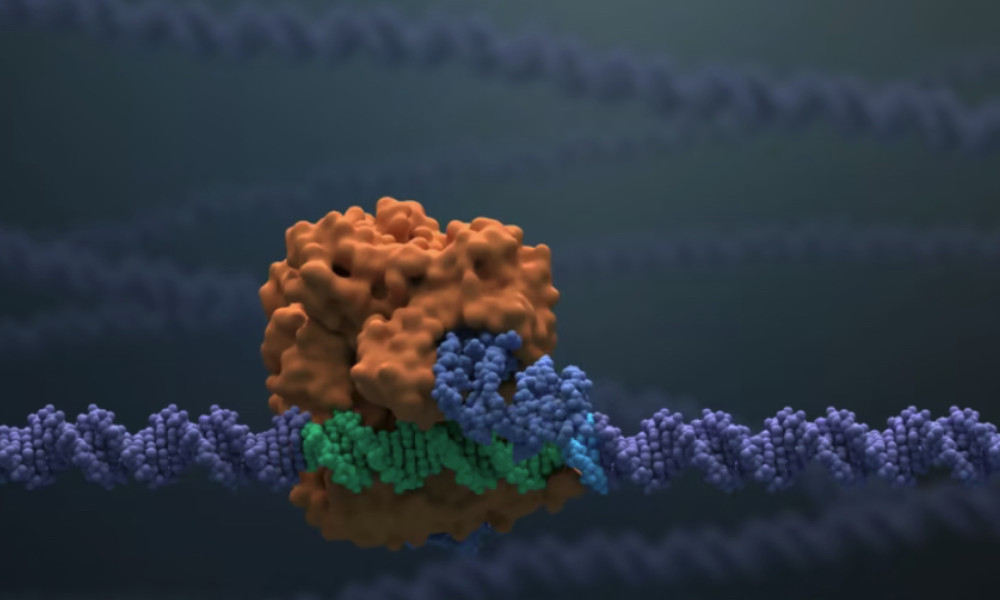

Als Neurowissenschaftler möchte ich diese Komplexität mit einigen Zahlen veranschaulichen: Das menschliche Gehirn besteht aus mehr als 80 Milliarden Hirnzellen. Das sind zehnmal mehr Zellen als Menschen auf der Welt leben. Dazu kommen im Gehirn nochmals so viele andere, nicht-neuronale Zellen. All diese Zellen kommunizieren ständig miteinander über 100 Billionen synaptische Verbindungsstellen. Das sind so viele Synapsen wie Sterne in 1000 Galaxien. Jede der Zellen wiederum wird von mehr als 20'000 Genen gesteuert, die eine noch viel grössere Anzahl an Proteinen produzieren. Diese Proteine regulieren die Zellfunktionen, welche die Hirnfunktion insgesamt ermöglichen und durch ununterbrochene Wechselwirkung mit dem Körper unser gesamtes Leben steuern.