((Videoblock))

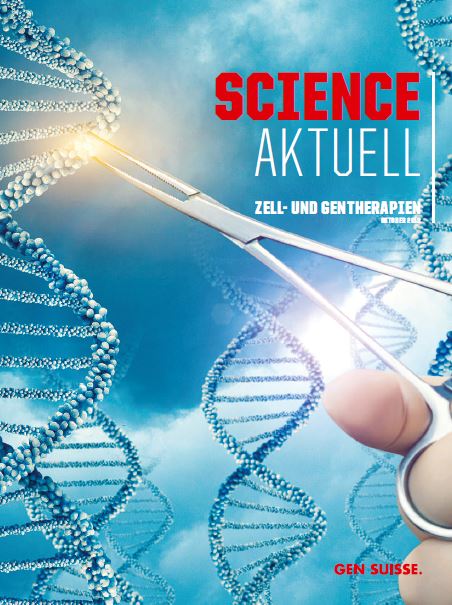

Zell- und Gentherapien

Wo stehen wir heute, sechs Jahre nach der Entdeckung der Genschere CRISPR/Cas, mit gentherapeutischen Behandlungen erblich bedingten Krankheiten?

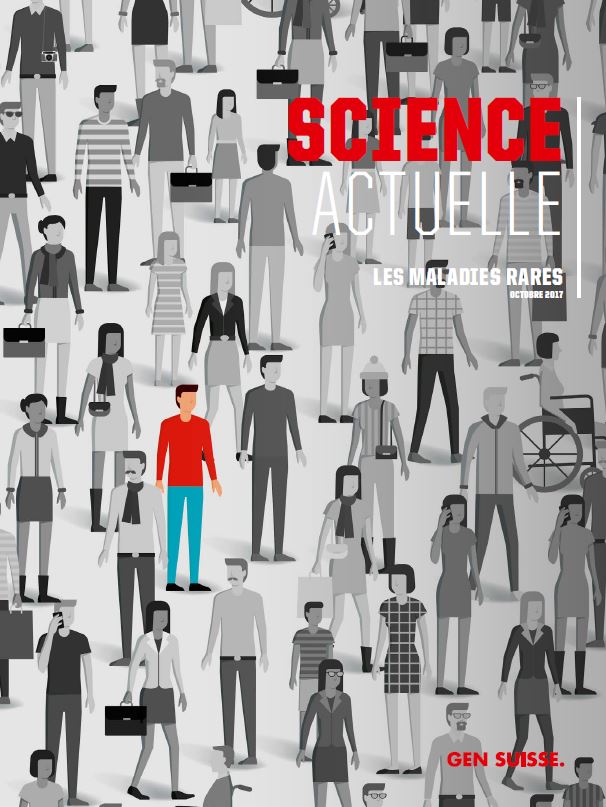

Seltene Krankheiten

Die aktuelle Ausgabe des Science Aktuell der Stiftung Gen Suisse gibt Ihnen einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen Patienten mit seltenen Krankheiten zu kämpfen haben.

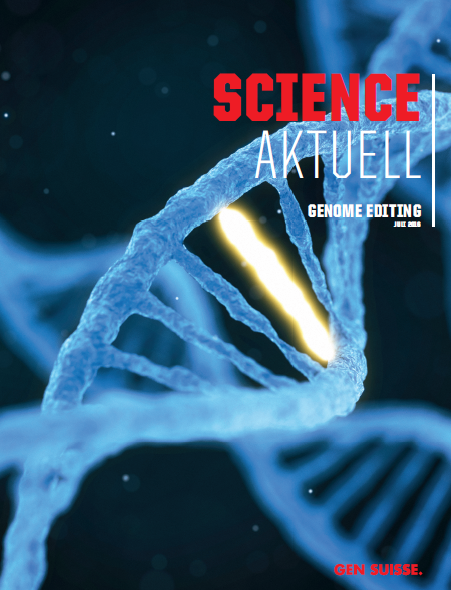

Genome Editing

Die Stiftung Gen Suisse zeigt in der aktuellen Broschüre auf, wie Genome editiert werden können und wie Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna zusammen das CRISPR/Cas-System entdeckt haben.

Gentechnik Broschüre

Die Broschüre «Gentechnik – Grundlagen, Anwendungen, Diskussion» führt verständlich und reich illustriert mit farbigen Infografiken in die Gentechnik und ihre zahlreichen Anwendungen ein.

3D-Organmodelle

Die Stiftung Gen Suisse zeigt Ihnen im aktuellen Science Aktuell auf, was es mit den dreidimensionalen organähnlichen Strukturen auf sich hat oder wie ein 3-D Biodrucker funktioniert.

Klonen und Reprogrammieren

Im aktuellen Gen Dialog nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Geschichte des Klonens und Reprogrammierens. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Risiken das Klonen verbunden ist und präsentieren Ihnen den derzeitigen Stand der Forschung.

Genomweite Assoziationsstudien

Die aktuelle Augabe Science Aktuell GWAS erklärt, wie Genomweite Assoziationsstudien durchgeführt werden, weiht Sie in das Mysterium der "omics" ein, liefert neuste Forschungsergebnisse und wagt einen Blick in die Zukunft.

Biomarker

In dieser Ausgabe des Gen Dialogs gehen wir der Frage auf den Grund, wie die Veranlagung und die Umwelt die Entstehung von Krankheiten beeinflussen. Wir möchten Sie mitnehmen auf eine spannende Reise in die Welt der Biomarker.

Epigenetik

Die Stiftung Gen Suisse bietet mit ihrer ersten Ausgabe des ‹Science Aktuell› einen spannenden Einblick in das faszinierende Gebiet der Epigenetik. Wie verändern Umwelt und Lebensstil den Aktivitätszustand unserer Gene?

Genforschung 2.0

Um die Jahrtausendwende hoffte die Wissenschaft mit der Entschlüsselung der menschlichen Erbinformation den Bauplan des Lebens in der Hand zu halten.

Nanomedizin

Die Nanotechnologie bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten, auch in der Medizin. Dank bahnbrechenden Entwicklungen gilt die Schweiz nicht zu Unrecht als Geburtsstätte der Nanotechnologie.

Biobanken

Mit dem neuen Humanforschungsgesetz wird in der Schweiz die Forschung am Menschen im Gesundheitsbereich geregelt.

Gendiagnostik am Menschen

Bis vor wenigen Jahrzehnten hat die Humanmedizin den Erbanlagen wenig Beachtung geschenkt.